2026年に創立150周年を迎える北海道大学。節目の年に向けて、人材育成を中心としたさまざまな改革を進められています。その一環として、必要な資金確保に向け、SCSKのふるさと納税プラットフォームを活用いただいています。

今回のインタビューでは、第20代総長・寳金清博氏に、北海道大学が描く未来のビジョン、財源確保にかける想い、そしてふるさと納税に寄せる期待についてお話を伺います。

大学の目指すべきビジョンは未来の社会像から「バックキャスト」して描いた

――北海道大学は、大学のビジョンとして「HU VISION2030」を掲げています。この「HU VISION2030」についてお聞かせください。どういった背景から作られたビジョンなのかも教えていただけますか。

北海道大学では、創立150周年を迎える2026年をターゲットイヤーにビジョン「北海道大学近未来戦略150」を2014年に策定しました。「HU VISION2030」は、その4年先をターゲットイヤーとして示した本学のビジョンです。

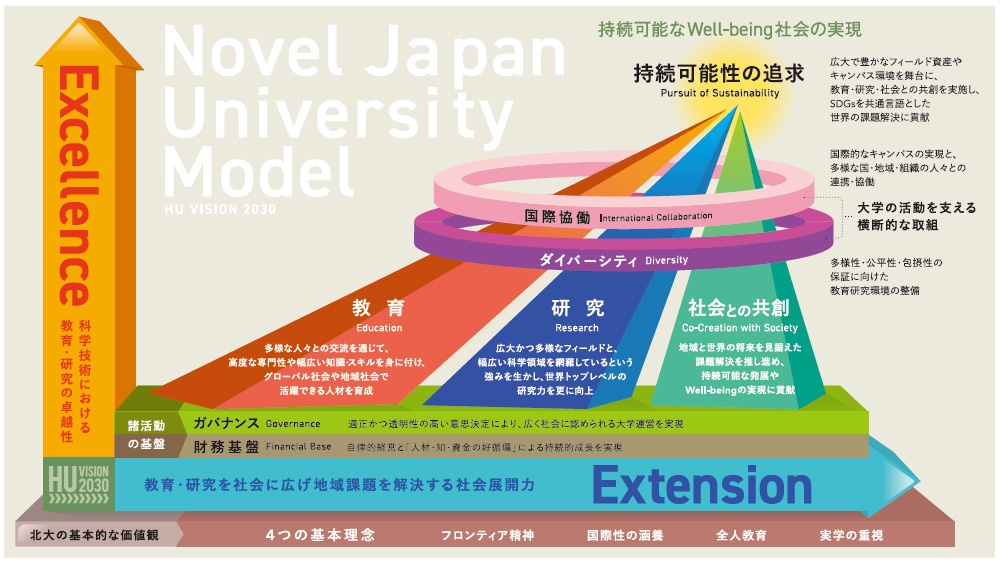

(HU VISION 2030 概念図)

【出典】「HU VISION 2030」, 北海道大学, 2023年8月7日 https://www.hokudai.ac.jp/introduction/plan/huvision2030/

このビジョンは、「大学がどうなりたいか」ではなく「どんな社会を作りたいのか」をまず考えることから始まりました。その後「その社会を実現するために必要な大学とは何か」を逆算しました。これはいわばバックキャストの考え方です。たとえば、アメリカ合衆国のトランプ政権では、「Make America Great Again」を掲げた上で、そこからどういう社会を作るのか決まってくるわけです。大学のビジョンも、これと同様だと考えています。

――議論の末、見えてきた目指すべき「未来の社会像」はどのようなものだったのでしょうか。

持続可能なウェルビーイング社会です。そのような社会を実現するために、どのような大学になったらいいかを考えました。大学には個性があり、北海道大学の場合、その個性は歴史的な背景に由来します。北海道大学は1876年に設置された札幌農学校を起源に持つ大学であり、設置の背景には、当時の政府が強い意志のもと、寒冷地における農業技術の開発と人材育成を行うことを目的とした経緯があるのです。大学の設立背景として、本学は日本の大学の中でも特に際立った特徴があるといえるでしょう。

こうした背景から生まれたのが、

①世界最大級の研究林と豊かな海洋研究に代表されるフィールド研究

②世界最先端をリードする複数の卓越研究

③地域課題解決を目指す社会展開力

④SDGsに繋がるサステイナビリティの考えを大学創成期から持っていたこと

といった北海道大学ならではの個性です。この個性を、私たちはExcellence(科学技術における教育・研究の卓越性)とExtension(教育・研究を社会に広げ地域課題を解決する「社会展開力」)という縦・横の2軸で捉え、持続可能なウェルビーイング社会の実現のために必要な大学とは何かを「HU VISION2030」としてまとめました。

国の未来を切りひらくのは「人」。北海道大学が人材投資に込める想い

――北海道大学として、総長がこれから力を入れていきたい投資軸についてお聞かせください。

「人材への投資」です。「人材への投資」こそがこの国の未来を決める鍵だと考えています。人材を育てるための制度の充実、留学制度の整備、経済的に困難のある学生への修学機会の提供など、「人をどうやって育てるか」に尽きるのではないかと。

最近も議論していたのですが、やはりこの何十年間において、日本は人材育成の面で失敗している可能性が高いだろうと思うのです。

――それはなぜでしょうか。

理由として挙げられるものはたくさんあり、言い出すとキリがありません。たとえば、入試制度も成功したとはいえないでしょうし、大学の学部と大学院との連携も上手くいっているとはいえません。大学にしろ大学院にしろ、産業界との接続も、いろいろな挑戦をしてきたものの、成功したとはいえません。

――では今回、集まった寄付は人材投資のために使われるご予定でしょうか。

そうですね。人を育てるために必要なものに使いたいと思っています。志だけで人を育てることはできません。やはり最後にはお金の話に行きつくものですから。たとえば、留学生1人をきちんと育て上げるには、相当な費用が必要だといった具合ですね。

ただ、日本は少子高齢化が顕著で、2040年ごろには大学進学率も減り、40万人程度にまで減るのではないかと言われているのです。そうした社会を見据えて、「昔であれば大学に入れなかったような学力の足りない人まで大学に入れてしまうようになるのでは」という悲観的なご意見もあります。

でも、その一方で「実はそうではない」という意見もあります。それは、入学時は別として、大学在学中に十分な教育を施せば、優秀な人を輩出できる可能性があるという意見ですね。

――実際、そういった事例はあるのでしょうか。

あります。たとえば、アイルランドなどヨーロッパ圏の小さな国は人口が非常に少ないため、18歳の人口も当然少ないのですが、活躍する人材になる確率は非常に高いのです。

これは、北海道大学においても似たようなことがいえると思います。札幌農学校の第一期生、第二期生は共に人数が少なく、特に第二期生は本当に人数が限られていました。しかし、そこから新渡戸稲造、内村鑑三、宮部金吾といった極めて優秀な人材が多数輩出されていったのです。人が少なくなっても、一人ひとりを丁寧に育てることで、社会にインパクトを与えられる優秀な人材を送り出すことは可能だと考えています。

大学は、ご支援をいただきながら、一人ひとりが本当に成長できるような、いわばテーラーメイドした教育プログラムを作っていくべきでしょう。最近、国策である半導体がよく叫ばれています。当然、半導体領域も重要ではあります。しかし、より大切なのは、複合的な領域、たとえば医学と工学の両方を知っていて活躍できるような、深く広い知識を有する人を育てることでしょう。「リベラルアーツ」といわれるものですね。学生たちが自分のカリキュラムを作り、一人ひとりが主人公になれるような大学を作り、人材を育成していきたいです。

私たちが目指しているのは、未来社会をひらく人の育成です。まだ十分に探究されていない新たな領域に挑戦する人々を「フロンティアランナー」と呼んでいるのですが、「VUCAの時代」と言われる非常に不確定な社会において、未来をより良い方向に導ける人を育てたいと思っています。そのためには、大学も大きく変わらなければならないのです。

――そのほか、現在考えられている人材育成の取り組みはございますか。

もう1つは、子どもたちとの連携強化ですね。これまで、大学は高校との接続すら入試だけでつながっているような状態で、小学校、中学校となるとほとんどつながりがありませんでした。附属校がある大学は別でしょうが、附属校がなければつながりがなくていいという話もないでしょう。日本、北海道、大学の未来を担う子どもたちが、大学という場をもっと身近に感じてもらえるようにしたいですよね。そこから、北海道大学を選んで進学する必要は必ずしもなく、場合によっては大学進学を選ばなくても良いと思っています。

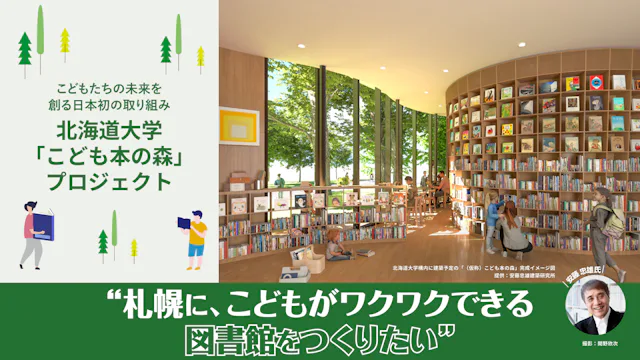

北海道大学では、「こども本の森事業」を行っています。こうした事業で、今の子どもたちに本が持っている意味、本を使って自ら学ぶことを教えたいのです。スマートフォンやタブレットなど、デジタルツールを否定するわけではありませんが、「自ら勉強する」という本の歴史的な価値を考えると、大学が子どもたちと共にしっかり本に目を通し、自律的な学びを提供する必要があると思っています。こうした事業の財源としても使わせていただきたいと考えています。

納税者が自分で税金の使い道を選べるのが「ふるさと納税」の良さ。「支援したい」と思っていただける大学を目指して

――「ふるさと納税」の仕組みを大学の財源確保につなげるのが今回の取り組みです。財源を得る方法には、寄付やクラウドファンディングなどさまざまな方法がありますが、これらとふるさと納税の違いについて、総長はどうお考えなのでしょうか。

「寄付」と「納税」は少し異なるものだと認識しています。寄付金のうち、特に一般の方々が行う寄付は、本当にその大学のために支援していただいたお金だと思うのです。企業の場合は、将来的に良い人材の確保につなげたいといった良い意味での見返りも期待して寄付されるケースもあるとは思いますが、いずれにしても善意の寄付が多いでしょう。これは本当にありがたいものです。しかし、日本ではあまり大きな金額になっているとはいえません。

アメリカなど、寄付が盛んな国と比べて、なぜ日本では寄付の文化が根付かないのか。これは寄付者への優遇制度の弱さが要因でしょう。たとえば、世界一流の大学があるシンガポールは、もともと石油や土地など、いわゆるリソースのない国であるため、人材だけが国の資本なのです。では、どのようにして大学の発展を支えてきたのか。その一つが、税制を活用した寄付促進策です。 具体的には、政府が認定する大学などに寄付すると、寄附額の最大2.5倍の税額控除を受けることができる仕組みを作ったのです。結果として、寄付が大学に集まり、国家として教育投資を強化する循環が生まれているのです。

しかし、先ほども申し上げたように、日本の寄付制度は善意で成り立っているものであり、何らかのメリットを受けられる制度が十分に整ってはいません。本来であれば出さなくても良いお金を出すのが寄付であり、その行為によって特に優遇されることもないとなれば、なかなか寄付文化が浸透しないのも仕方のないことではないでしょうか。

では、ふるさと納税はどうかというと、こちらは節税につなげられるという支援者側のメリットがあります。また、私が個人的に大きいと感じているのは、納税者が自ら「ここに使ってほしい」と考えて支払えることです。

私たちが払っている税金は、そのほとんどが市議会や国会の予算委員会で使い道を決められています。国民が「ここに使ってほしい」と決めることはできないわけです。

しかし、ふるさと納税の場合は、「札幌市のために使ってほしい」「この自治体の子育て支援に使ってほしい」といったように、納税者自身が支援先やその使い道を選ぶことができるという大きな特徴があります。そして、寄付とは異なり、もともと税金であるため、いずれにしろ払わなければならないお金だということも大きい。その「支払わなければならないお金」を「この目的に使ってほしい」と使い道を決められるのは、とても意味があることなのではないかと思います。

もちろん、お金をいただく以上、信頼できる組織である必要があるでしょう。その点、北海道大学は、日本はもちろん、世界からも一定の信頼と尊敬を得ている大学だと自負していますし、今後も努力をし続けたいと思っています。現在、高校や大学の無償化の話題が盛り上がっていますが、いろいろな形での人材育成が必要だということであれば、国には人材育成に対する節税効果をもう少し広げてほしいなと思いますね。

国公立大学が「財源がない」というと、国が面倒を見てくれているのではと思う方もいらっしゃるのではないかと思います。なぜこうして大学が自ら財源の確保に動いているのかといいますと、約20年前となる2004年に国立大学が法人化したのち、国からの支援がどんどん減っているためなのです。国立大学法人となる以前と比べると、税金の量は減っており、17%程度減となっています。

法人化により大学経営が独自にできるようになり、規制緩和により多種多様な収益事業ができるようになるといった変化が生まれ、大学全体の収入は増えました。しかし、物価の上昇に見合った増加には至っていません。

歴史の長い大学であればあるほど老朽化への対応も必要ですし、学内の機器の買い替えや新規購入にも資金が必要であるため、人材育成に関して十分なお金を使えていない大学は、本学に限らず存在しているのではないかと思います。人材育成にかかる資金を、ふるさと納税で確保できるようになれば、より良い取り組みができるようになるでしょう。

ふるさと納税の機会は毎年発生する。リピーターを増やし、持続的な財源の確保を

――今回、SCSKとの連携を決められたのはなぜでしょうか。

これまでお話してきましたように、大学が自ら財源の確保に動く必要があることが大きいです。ふるさと納税の仕組みを活用していただいたことで、先ほど申し上げたように、納税者が「自分が支援したい大学」を選んで税の支払いをすることができる。これは非常に大きな意味がある取り組みではないかと思っています。

――集まったお金は「人材投資」に使いたいというお話でした。支援いただける方に特に伝えたいことはありますか。

サイト内に、北海道大学発のプロジェクトをいくつか出していますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。その中でピンとくるプロジェクトがあれば、そちらを選んでご支援いただければうれしいです。

ただ、私としましては、ふるさと納税や寄付には2パターンがあると思っています。1つは、今お話したように、自分に特定の想いがあり、それに沿ったものにお金を出すこと。大学への支援の場合は、自分の出身大学、出身学部、お世話になった先生の研究に使ってほしいといったケースですね。これもこれで大事な想いです。

もう1つは、「とにかくこの大学全体が伸びてくれればいい」という大きなくくりで見て、大学側に一任するというケース。自治体へのふるさと納税にも「市長に一任」という項目があるものがありますが、それと同様、「総長に一任」といったものがあっても良いのではないかと思っています。もちろん、だからといって実際に総長である私が勝手に決めるわけではなく、大学内の議論により使い道を決めるわけなのですが。

SCSKさんとの取り組みを進めるにあたっては、具体的な用途をたくさん並べて選べるようにしたほうが良いのか、あえて個別に分けすぎず、「北海道大学の人材育成のため」という広い枠組みでいろいろなことに活用できる幅を持たせるのか、どちらのほうが良いのか、ぜひ相談しながらやっていきたいと思っています。

個人的には、大学が裁量権を持って使えるお金を「SCSKのふるさと納税」で集めて、寄付は何らかの意図を持った方たちの意図に応えられるような形を作れればいいのかなと思っています。

――ありがとうございます。あらためまして、最後に今後の寄付・財源確保について、大学としての戦略や想いをお聞かせいただけますか。

寄付は持続性が非常に重要だと思います。その点、ふるさと納税は、毎年繰り返し行われるため、持続的な財源確保に非常に有効な手段である点が素晴らしいところではないかと思っています。単なる寄付の場合、リピーターを作り持続性を生み出すことはなかなか簡単な話ではないでしょうが、ふるさと納税の仕組みを使うことで、毎年支援してくださるリピーターを増やしていくことができるのではないでしょうか。ただ、ふるさと納税は1回目のハードルが高いため、まだやったことがない方の1回目をどうにか上手く後押しできる方法があったらいいなと考えています。

北海道大学は、「持続可能なウェルビーイング社会」の実現を目指し、次世代を担う人材の育成に力を注いでいます。しかし、そのためには皆さまのご支援が欠かせません。

ふるさと納税を通じたご寄付は、経済的に困難な学生への支援や最先端の教育環境の整備など、未来を創るための「投資」となります。北海道大学で学ぶ一人ひとりが、その可能性を存分に発揮し、社会へ貢献できるよう、どうかお力添えをお願いいたします。

北海道大学の寄付ページはこちらから

Yell

ユーザーの応援コメント

歴史ある学びの場に、こどものための図書館を

こどもたちが本と出会い、自由に学び、想像を広げられる——札幌市には、小中学生が読書を楽しむことに特化した図書館が、まだありません。そこで今回、北海道大学、札幌市、そして建築家・安藤忠雄建築研究所の連携により、こどもたちのための図書館を2026年夏に、北海道大学の敷地内につくることになりました。大学の中に小中学生をメインターゲットにした図書館を作ることは全国で初めての試みです。この図書館が「こどもに知をひらく」場となることを目指します。この場所を、ずっと自由に使い続けられるようにするためには、運営を支える仕組みが必要です。本プロジェクトでは、その一部を皆さまからの寄付によってまかないます。趣旨にご賛同いただける方のご支援を、心よりお待ちしております。詳しくはこちら

支援総額950,000円

寄付者31人

40人が応援中

48件のいいね!

寄付金の用途を北海道大学総長にお任せ

本プロジェクトは、寄付金の用途を北海道大学に一任するものです。寄付いただいたふるさと納税は、北海道大学が行う公益的事業に活用します。

支援総額4,856,000円

寄付者49人

51人が応援中

37件のいいね!

北海道大学がおこなう地域と連携した取組への支援

大学発のイノベーションが、社会変革の牽引力となり、現在進行形で世界を席巻しています。これに対し、これまで、日本の大学においては、優れた研究があるにも関わらず、これを社会実装させるメカニズムが��不十分でした。大学自身のイノベーションを生み出すためには、科学技術における教育・研究の卓越性と、教育・研究を社会に広げ地域課題を解決する社会展開力が必要です。本学では、グローバル社会や地域社会で活躍できる人材の育成や、世界トップレベルの研究力の更なる向上に加え、社会との共創により、研究成果の創出や社会実装、地域と世界の将来を見据えた課題解決を推し進めることで、持続可能な発展やWell-being社会の実現に貢献してまいります。そのためには、豊かな人生の実現に役立つ生涯学習機能を充実させるとともに、大学の社会資産を活用して、幅広い年齢を対象とした地域交流、社会連携等に資する取り組みを実施するなど、地域と社会の活性化を推進してまいります。そのような決意のもと、本学では、地域や自治体と協働し、社会での研究成果の活用に向けた活動やプロジェクトなど、地域の課題解決のための取り組みを行って参りました。いただいた寄附は、これらの取組みをさらに進めるため、大学の資産であるキャンパスを活用し、北大の歴史や研究成果をはじめとした様々な魅力を発信する事業や、自治体等と連携した地域の課題解決に資する事業などに活用し、さらなる地域社会の発展に寄与することを目指して参ります。

支援総額132,000円

寄付者7人

23人が応援中

19件のいいね!

北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」活性化

本学札幌キャンパスにあるオープンイノベーションハブ「エンレイソウ」は、社会課題や地域課題の解決に向けた新たなアイデアを生み出す 「場」として、2023年10月にオープンしました。市内中心部�にありながら、緑に囲まれた空間の中で過ごせる、利便性と快適性を備えた空間であり、コワーキングスペースとしての機能に加え、学生と企業・地方自治体双方の交流を促進する機会を創出し、スタートアップを支援しており、会員制の施設として、次の目的でご使用いただけます。・起業や地域連携活動等に興味を持つ学生が授業後に集い、活動できる場・他大学の学生のほか、大学や地域連携活動に興味がある高校生や高専生等が活動できる場・明確な研究目的や連携ビジョン等を持たなくても、企業、自治体関係者が交流できる場・本学の教育・研究、とりわけ社会連携、地域課題解決に資する取組みの発信、実践の場・北大創基150周年事業に関わる学内メンバーの協働の場、周年関連情報を集約し情報発信する場本施設は、北海道大学に所属する学生・教職員だけではなく、市内の学生や、企業、自治体職員、個人事業主の方なども利用可能です。オープン以降、起業や地域連携活動等に興味をもつ方が活動できる場として、また、社会課題や地域課題に関する様々なイベント(年間約120件)に利用されるなど、学生、企業・自治体関係者の交流や発信の場として多くの方に利用いただいてきました。いただいた寄附を活用し、オープンイノベーションハブの名のとおり、「エンレイソウ」で幅広い取組が生み出されるよう促してまいります。

支援総額106,200円

寄付者11人

30人が応援中

25件のいいね!

2026年、創基150周年を迎える北海道大学の発展に寄与

北海道大学の起源は、日本で最初期の学位授与機関として設立された札幌農学校に遡ります。1876年開校の札幌農学校から、帝国大学、新制国立大学の時代を経て、2026年に創基150周年を迎えます。これまでの歴史の中で、「フロンティア精神」「国際性の涵養」「全人教育」「実学の重視」という四つの基本理念を建学の精神として掲げ培ってきた本学は、力強い発展を遂げて参りました。 2026年は、創基150周年の記念すべきマイルストーンの年として、また、唯一無二の「比類なき大学」として、世界の課題解決に貢献する大学を目指す、次の150年のスタートにもなります。 私たち北海道大学は、「光は、北から」を合言葉に、創基150周年記念事業を進めます。光が三原色から成り立つように、本学は、Sustainability(150年先の未来を守るために)、Innovation(世界の課題解決に向けて)、そしてDiversity(多様性にひらかれた教育・研究の場)の3つのテーマを一体として推進することで、より明るい社会の実現を目指します。「北から新しい世界を作っていく。」という決意のもと、本事業を進めて参ります。 いただいた寄附は、創基150周年記念事業を通して、世界の課題解決に貢献する北海道大学としての発展に役立てます。記念事業には、学生の探求意欲や進学意欲を一層引き出すための、学部・大学院一環の人材育成事業や、世界的建築家の安藤忠雄氏や札幌市と協力し、こどもたちの心の豊かさ、創造力、好奇心を育み、成長の糧となる場とすることを目的に実施を行うこども本の森事業のほか、各学部・大学院等で行われるものなど、次の150年を見据えた事業を計画しております。※こども本の森事業では、個別のプロジェクトを用意しています

支援総額604,500円

寄付者18人

41人が応援中

32件のいいね!

北海道大学から、新しい産業を創出する起業家の育成

北海道においては、「困難な課題を乗り越え、新しい産業を創出する人材育成」が必要です。北海道大学は、基幹総合大学として12学部21大学院を有し、優れた専門教育と最先端の研究を行っていることに加え、分野横断型教育プログラムである新渡戸カレッジや、世界の第一線で活躍する研究者を招へいして本学教員と協同で教育活動を行うプログラムのサマーインスティテュートを中心とした国際化の取組により世界100カ国以上から約2,000人の外国人留学生を受け入れています。このような教育・研究環境を背景に、本学の建学精神である「実学」に基づき、「大学の知」を社会に還元するため、新しい産業を創出する人材育成に取り組んでおり、企業のリアルな課題解決に取り組むなどの起業家精神(アントレプレナーシップ)を高める実践的な講義やワークショップ、様々な同士と出会い切磋琢磨できる環境を提供し、世界へ挑戦できる人材の育成を目指しています。また、アントレプレナーシップ教育プログラムを受講した本学の大学生が自身の学びを小中高校生や社会人に対して伝え、学ぶ側が教える側に立つティーチングリレーを形成することで、北海道全域にアントレプレナーシップ教育を展開し、単なる起業ではなく変化をチャンスと捉え自ら価値を生み出すマインドやスキルを育んでいます。加えて、起業家、イノベーター、ベンチャーキャピタリスト等とのネットワークと支援体制により、大学発の起業に向けた第一歩を踏み出すお手伝いをしております。これらの取組みにより、令和5年度には7千名近くの方がアントレプレナーシップ教育を受講されていることに加え、令和5年度までに60社近くの大学発認定スタートアップ企業が生まれています。いただいた寄附は、アントレプレナーシップの醸成を一層充実させ、起業家育成エコシステムを確立し、札幌市が進める「札幌・北海道スタートアップ・エコシステム」とも協力して、北大発ベンチャーによる大学の知を社会に還元するため、アントレプレナーシップ教育・育成事業の充実、学生プロジェクトへの支援、大学発ベンチャー設立等スタートアップへの支援に活用します。

支援総額477,000円

寄付者20人

44人が応援中

40件のいいね!