Recommend

おすすめのプロジェクト

Organizations

参加中の教育機関

Yell

ユーザーの応援コメント

こはく

日本赤十字東北看護大学・日本赤十字東北看護大学介護福祉短期大学部

「生きるを支える人」を育む、赤十字防災ボランティアステーションへのご支援のお願い

人を救う気持ちを応援したくなりました!頑張ってください。

るーと

宮崎公立大学

物価高騰に負けない!MMU生の食応援プロジェクト

盛岡・岩手大学のテレビ・新聞報道で 知りました。 ふるさと納税で有名な宮崎市でも 始まったんですね! もっとメディア露出したら、寄付する人増えそうですね。 応援してます。

コーヒーくま

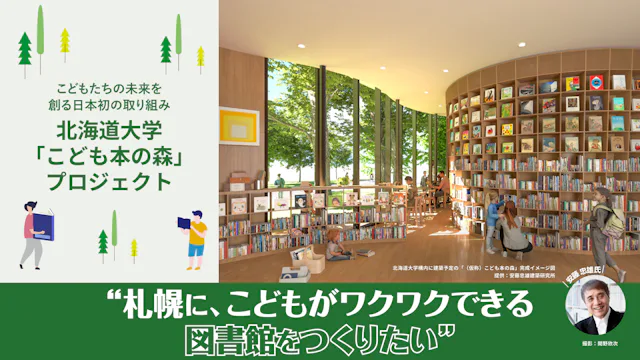

北海道武蔵女子大学・短期大学

隠れた魅力を発掘!「さっぽろキュレーター」養成プロジェクト

また近いうちに札幌を訪れたいと思っているので、まだ知らない札幌の魅力をもっと知れたら嬉しいです!応援しています!(^^)

Contents

最近更新されたコンテンツ

教育機関の応援に特化した

ふるさと納税プラットフォーム

SCSKのふるさと納税は、共感した活動に寄付ができる、教育機関応援型のふるさと納税プラットフォームです。教育機関と地域を応援したい、という同志が集まり、みんなで応援する。一人じゃ実現できないことも、みんなと力を合わせれば実現できる。

同じ想いを持つ人たちが、”応援団”としてつながり、教育機関と地域の活動を盛り上げていきます。

.jpg?fit=clip&w=200&h=50&fm=webp&q=50)

.JPG?fit=crop&w=525&h=285&fm=webp&q=50)

.HEIC?fit=crop&w=525&h=285&fm=webp&q=50)